莫高窟位于敦煌市东南25公里处宕泉河畔,宕泉河水源于南部数百公里处祁连山的支脉,自南向北流下。宕泉下游把地势分成了两部分,东面是三危山,山石坚硬,西侧是由沙漠形成的鸣沙山,山势平级,常有流沙。据唐代的文献和莫高窟唐代碑文记载,前秦建元二年(366年)一位叫乐傅的高僧在此开凿了第一个石窟,不久,另一位高僧法良在乐傅的窟旁又开凿了一个石窟。此后,石窟开凿就越来越多,到了唐代,已达一干多座。 这片石窟被称为“莫高窟”,也叫千佛洞(图1-18)。1961 年莫高窟被列为中国第一批“全国重点文物保护单位”。198979被联合国教科文组织列人“世界文化遗产名录”。

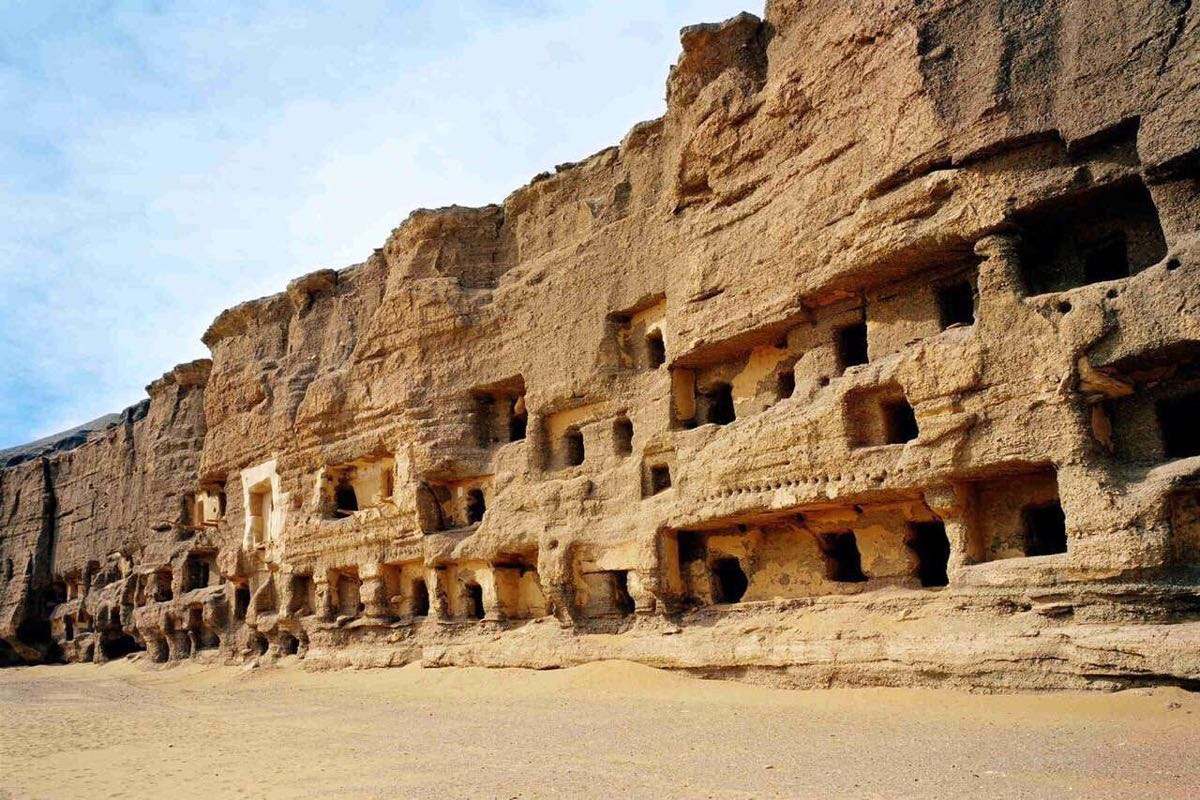

莫高窟大部分洞窟集中在南区,1907 年斯细图在莫高窟对他认为有价值的洞窟进行了编号,共编18号。1908 年伯希和最早对石窟进行了较为详细的调查,并对洞窟作了编号,共有183号,其中又有- .些洞窟编为另些窟的附号, 把附属部分合起来,共有400多个洞窟编了号。伯氏的编号在很长时期内成为人们了解和研究洞窟的依据。1941 年张大千在敦煌对莫高窟进行重新编号,共编309号,其中又包括一些附属耳洞, 合起来也有400多窟编了号。敦煌艺术研究所成立后,开始对洞窟进行更为科学和细致的调查编号,于1951年公布了新的编号,共有469个。此后,学术界主要采用敦煌研究所的新编号。20世纪六十年代,敦煌文物研究所在对南区洞窟进行大规模加固工程的同时,对窟前遗址进行了考古清理,又发现了一 些洞窟,到1982年出版《敦煌莫高窟内容总录》时,共记录洞窟492个。莫高窟北区洞窟大部分都没有壁画和彩塑,长期以来不被人重视,直到20世纪八十至九十年代,敦煌研究院对北区洞窟进行了有计划的清理,才搞清了北区洞窟的总体数目和洞窟的功用等问题(图1-19)。据彭金章先生的调查,北区共存洞窟248个,包含原已编号的5个窟(461-465号)和新编号243个。至此,莫高窟全部洞窟数量及其内容、功用基本清楚了。

石窟从功用上来看,主要有:礼拜窟、禅窟(用于坐禅修行)僧房窟(用于僧人的生活)瘗窟(用于埋葬死者)禀窟(用于贮存物品)等等。南区除了少数的禅窟外,大部分都属于礼拜窟,供人们观瞻拜佛,因此窟内造出佛像,绘制壁画。另外几类洞窟都集中在北区,大都没有塑像和壁画。用于礼拜的洞窟,北魏时流行中心柱窟,即在石窟中心建有方形的塔柱,是按印度支提窟的理念来建的,但塔的形武改成了中国式的方塔。北朝晚期到隋唐以后,方形覆斗顶形窟开始普及。这类利童空间较大,利于大量信众进入观佛和礼拜。此外,还有供奉巨型大佛的大像意和供奉涅果佛像的涅聚别。

塑像是石窟的主体,莫高窟现存各时期彩塑2000杂身,在佛救艺术史上具有重要的意义。由于莫高窟开凿在砂砾岩上,不能雕刻,壁画就成为表现佛教内容和装饰洞窟的主要手段。莫高窟现存壁画约4500平方来,内容十分丰富,主要有佛像画、佛教故事画、经变画、中国传统神话题材画、佛教史迹画、供养人画像及装饰图案画等。