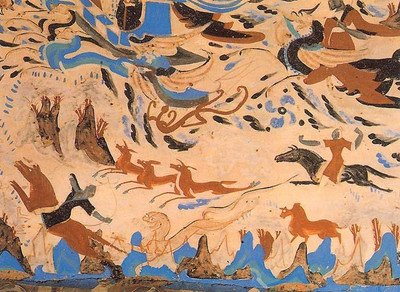

隋朝的经变画主要有两种表现手法,种是以长泰式雨南按定顺序表现佛经中的内容,如第32窟官顶东 东按福田经变、第303窟窟顶人字披东西两被的现音菩萨普门品,均为长卷式画面中,一图一事图解佛经的内容。 第420窟在窟顶四被大体校三段长卷式的画面,连续表现法华经的内容,但在很多地方根据画面的需要打破了三段的界限,如西坡表现臂喻品中的火宅与三车,北披表现涅繁以及灵警山的场面占了较宽的画面。长卷式画面形式基本上借用了北朝以来的故事画形式,尚未体现出经变画自身的特征。另种是通过建筑或背景山水构成一定的空间,表现众多的人物活动场面。弥勒经变、药师经变是这一形式的代表。第423窟人字拔西披画弥勒经变,中央有歌山顶大殿一座,面阔五间,殿内弥勒菩萨端坐于中央,两侧各有二菩萨胁侍。大殿两侧各有三层楼阁一座, 楼阁中有伎乐演奏音乐(图3-25)。画面的两侧又各有一组菩萨,分别围绕大菩萨。上部有天人飞舞。全画描绘菩萨、天人等有五十多人,又通过建筑、树木来村托环境,殿堂内外、天上地下,显示出空间的层次十分丰富。类似的表现还有第419窟、433窟的弥勒经变等。维摩诸经变也主要以建筑来表现空间。如第420窟佛龛两侧上部的维摩请经变,各有一大殿,北侧大殿内中央是维摩请凭几而坐,周围有听法比丘等众二十多人,还有四人坐在股外。南侧画面中,大殿内中央为文殊菩萨坐在高座上,周围听法菩萨等众二十多人。大殿周围可见竹、树、水池等景,显示出空间环境。殿堂的表现取侧面的角度,以体现空间进深感。