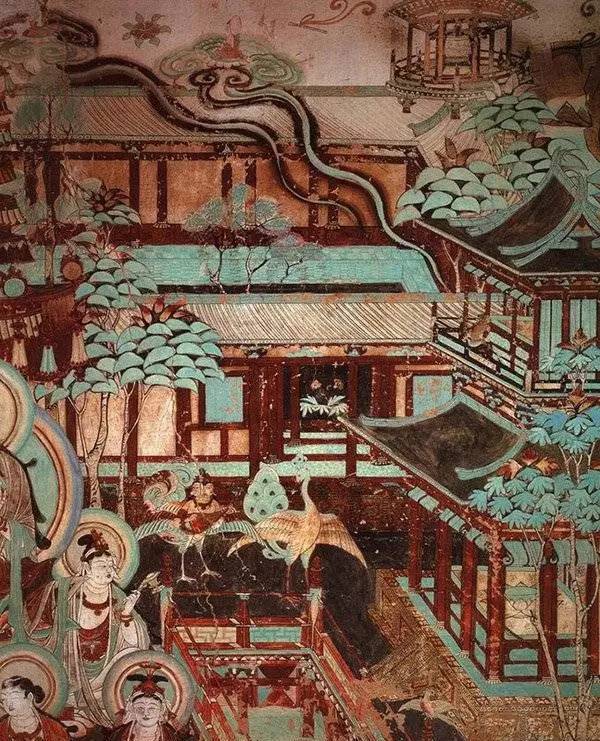

现在所知最早见于画史记载的弥勒经变,是隋朝画家董伯仁所绘。董伯仁与展子虔齐名,而论者认为董在“台阁”方面更胜于展,也就是说董伯仁在建筑画方面更强。《历代名画记》说:“董则台阁为胜,展则车马....俗所共推展善屋木,且不知董展同时齐名,展之屋木不及于董,李嗣真云:三体轮奂,董氏造其微,六辔沃若,展生居其骏,而董有展之车马,展无董之台阁。此论为当。”隋代是一个建筑画发达的时代,除了董伯仁外,当时的画家展子虔、郑法士等,也都善画台阁。可能正是在此风气之下,隋代的故事画、经变画中建筑画大量出现。

但也有一此经变画 不画建筑。如药师经变中往往没有建筑,通常在药师佛前有一个或两个灯轮以表现燃灯供养的场面。药师佛两侧画胁侍菩萨及十二神将等,画面相对较单纯。而在这些或坐或立的佛、菩萨等形象的排列中,也正预示着大画面经变的构图秩序。如第394窟东壁的药师经变(图3-26),中央为药师佛坐于莲座,胁侍菩萨立在两侧,左右两侧的十二神将胡跪向佛作供养之态。画面中十二神将各分两列斜向排列,体现出一种进深感。

第393窟的无量寿经变以净水池为背景,无量寿佛端坐于水池中央的莲座上,两侧大 菩萨分别坐在莲座上,水池申有莲花和化生。在这佛菩萨后面,可见各有几组佛像,均为一佛二菩萨,分别坐在水池中的莲座上。近处的佛像较大,远处的佛像画得较小,形成一种透视感(图3-27)。显然画家是在用背景衬托种空间层次, 从而使画面有一个相对真实的空间感。这样的手法到了唐代得到极大的发挥,成为经变画的重要特色。

总之,从隋朝出现的经变画来看,不论是人物的排列组合,还是建筑与山水背景的表现,画家们都在努力探索经变画的各种可能。以殿堂建筑为中心的布局,显然较为适合表现佛教那种庄严与崇高的精神,以中轴对称的格局来表现人物众多的经变,最终成为了后来净土经变的流行作法。但是由于人物众多,对细节的表现也是宗教所需要的,如何组织较多的人物,表现不同的场景,画面的空间表现就成为画家首先要考虑的问题。可以说经变画的发展,促进了中国绘画对空间表现的追求,而空间表现技法的成熟又得益于中国山水画、建筑画的发展。